«Perché in Europa l’Umanesimo si è trasformato in una valanga, e in Etiopia è rimasto una palla di neve?». È questa una delle varianti della grande domanda che attraversa l’intero libro, un’opera che con coraggio cerca una risposta “indipendente” alle perplessità e pregiudizi che assalgono gli osservatori e i frequentatori dell’Africa quando rilevano un “ritardo” del continente rispetto all’Occidente.

«Perché in Europa l’Umanesimo si è trasformato in una valanga, e in Etiopia è rimasto una palla di neve?». È questa una delle varianti della grande domanda che attraversa l’intero libro, un’opera che con coraggio cerca una risposta “indipendente” alle perplessità e pregiudizi che assalgono gli osservatori e i frequentatori dell’Africa quando rilevano un “ritardo” del continente rispetto all’Occidente.

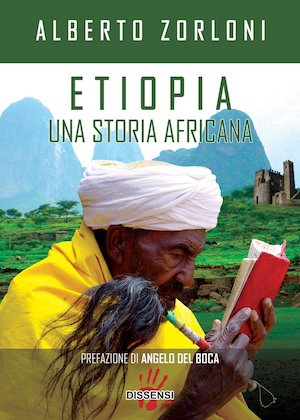

L’Etiopia è scelta come study case per diverse, buone ragioni: è un Paese in cui l’autore ha reso servizio come veterinario tropicalista (esperienza che ha criticamente riversato in Ripartire da ieri, Emi, 2015); per la cui storia c’è una relativa dovizie di fonti scritte e molti studi moderni; e che è rimasto sostanzialmente indenne dalla colonizzazione (già nel 1923 il Paese figurava tra i membri della Società delle Nazioni; gli infausti tentativi italiani di fine Ottocento e mussoliniani non fecero in tempo a distorcere l’identità etiope). Ecco allora che, sul (tenue) filo conduttore di un viaggio nel Nord (Aksum, Lalibela, Gonder…) e sulla scorta di numerose e importanti letture, Zorloni avanza nella sua indagine di storia comparata Etiopia/Europa. E scopre che per molto tempo si è trattato di vicende in qualche modo equivalenti, con livelli di “sviluppo” delle società analoghi. La biforcazione si dà a partire dall’Umanesimo, fenomeno che non si è registrato nel Corno d’Africa; o meglio, si è verificato solo a macchia di leopardo, e comunque senza mai fare massa critica – in fondo, l’unico grande nome che si riesce a citare è quello di Zara Yacob. Il filosofo del XVII secolo «aveva intuito – ricorda l’autore – alcune carenze molto importanti per la società etiope del tempo, riconoscibili del resto ancora oggi: l’accettazione acritica delle cose, la mancanza di regole uguali per tutti e la settorialità sociale, sessuale e religiosa».

Proprio nell’epoca in cui l’Umanesimo fioriva, l’Etiopia invece «si ripiegava in una rigida ristrutturazione feudale che avrebbe impedito un’evoluzione scientifica e socio-politica di rilievo. Figuriamoci, poi, in campo religioso». E il “peccato originale” etiope è appunto il feudalesimo, che è sempre riuscito a sopravvivere a vicissitudini storiche complesse. Anche al periodo del “terrore rosso” del colonnello Menghistu.

Non si tratta, in altre parole, del fatto che «gli africani sono meno intelligenti degli occidentali», come sosteneva il Nobel per la Medicina James D. Watson ancora negli anni Settanta (salvo poi scoprire di avere anch’egli sangue africano nelle arterie!). Si tratta “semplicemente” di processi storici che hanno preso una certa piega, che poteva anche essere diversa, e che l’autore sognerebbe di vedere infine raddrizzata grazie all’emergere di un autentico «Umanesimo africano». Purché questo non serva che a contrabbandare una volgare «occidentalizzazione». Folgorante è l’amara citazione che fa, a questo proposito, del linguista camerunese Gérard Marie Noumsi: «L’Africa ha passato più tempo a occidentalizzarsi che a modernizzarsi».

Dicevamo che questo libro cerca delle risposte «con coraggio»: perché l’autore, pur estremamente critico delle nefandezze di ogni risma perpetrate dall’Occidente (Italia compresa) in Africa, non intende nascondere o minimizzare le responsabilità autoctone. «L’Occidente – leggiamo nelle pagine conclusive – ha rubato moltissimo agli africani, e non è il caso di sottrarre loro anche il senso di corresponsabilità riguardo al determinismo della situazione attuale. Continuando a far finta di niente, accontentandosi di scrivere articoli sull’ingiustizia del mercato mondiale e sui sorrisi dei bambini scalzi, si favorisce una certa passività nelle società del posto. Un vero, duraturo e inarrestabile sviluppo potrà aversi solo quando un opportuno cambiamento comincerà a diffondersi nella testa della gente».

Dissensi, 2015, pp. 246, € 15,00

(Pier Maria Mazzola)