Il titolo sensazionalistico scelto ieri dal quotidiano La Repubblica e i contenuti del reportage pubblicato sulla crisi della Repubblica Democratica del Congo sono emblematici del modo superficiale con cui una certa stampa italiana si occupa di Africa e di come il suo sguardo sia ancora velato da inaccettabili pregiudizi

di Massimo Zaurrini

Preferisco dirlo subito e dirlo chiaramente: le righe che seguono sono uno sfogo, non un articolo e neanche un editoriale. Semplicemente uno sfogo. Uno sfogo iniziato ieri mattina, a caldo, su un social network e che oggi provo ad articolare un po’ di più. Siete quindi liberi di non proseguire la lettura e ignorare la bile vomitata su questo schermo da un giornalista che esercita questa professione da una trentina di anni e che da 20 anni ormai si occupa tutti i giorni di Africa. Ma cominciamo dall’inizio. Ieri mattina, martedì 30 novembre per la cronaca, un amico che vive a Kinshasa e capisce l’italiano mi sveglia segnalandomi di buon ora il richiamo in prima pagina di la Repubblica di un reportage dal Congo (Repubblica Democratica) annunciato così: “Congo l’arma dei ribelli tutsi è il cannibalismo”.

Vado a pagina 15 a leggere il racconto e campeggia un titolo che ribadisce “Nel Congo straziato da guerra e fame ora l’arma dei tutsi è il cannibalismo”. Abbastanza incredulo proseguo a fatica la lettura. A fatica perché il reportage è un’accozzaglia di informazioni, voci, luoghi comuni e chiacchiericci di popolo che chi frequenta queste terre sa bene come vadano prese con le pinze. Non intendo entrare troppo nel dettaglio del complicatissimo scenario congolese, né tantomeno fare il maestrino, ma se parlo di accozzaglia c’è un motivo.

Nelle righe di la Repubblica vengono frullate insieme informazioni a volte corrette a volte sbagliate. Le violenze della regione di Bandundu, estremo ovest del paese, vengono collegate a quelle di Goma, passando per reclutamento di minori per le strade di Kinshasa. Elementi che non si capisce cosa abbiano a che fare uno con l’altro. Stiamo parlando di zone distanti fra di loro 2600 km. Non si reclutano bambini a Kinshasa per mandarli a combattere nell’Est, sarebbe come reclutare bambini a Roma per mandarli a combattere a Stoccolma. Perché questa è la distanza equivalente. Sia Bandundu che Kivu sono teatro di scontri e violenze, ma le due cose niente hanno a che fare una con l’altra. Poco importa poi se nel raccontare il coinvolgimento degli eserciti dei paesi africani limitrofi si mischino azioni diverse, in regioni diverse con obiettivi diversi. E’ come mischiare mele con pere. So bene quanto la galassia di gruppi armati congolesi possa far venire il mal di testa, ma M23, ADF, FNI, Red Tabara, Mayi Mayi sono realtà completamente diverse che agiscono in maniera diversa, con finalità diverse e in zone totalmente diverse distanti fra loro centinaia di chilometri. Poco importa anche se la testimonianza sul cannibalismo nell’est viene raccolta in lingala (lingua che si parla nell’ovest del paese a 2600 km di distanza) mentre nell’Est si parla il Kiswahili o al massimo il Kinyarwanda.

Poi arriviamo alla ciliegina sulla torta le voci di cannibalismo. Ricordo ancora la prima volta che mi ero imbattuto in questo tipo di denunce. Era il 2003, lo scenario era sempre l’est del Congo. Ma si trattava dell’Ituri, qualche centinaio di chilometri più a nord di Goma. Le denunce relative a casi di cannibalismo ai danni dei pigmei delle foreste rimbalzavano e alcuni media internazionali attribuirono anche alle Nazioni Unite la denuncia di tali fatti. All’epoca lavoravo alla MISNA e ci mettemmo per settimane in cerca di conferme o verifiche sfruttando la capillare rete missionaria in quella zona. Ma senza riuscire a raccogliere altro che confusi racconti di sopravvissuti terrorizzati dopo aver vagato giorni nelle foreste congolesi. Racconti da cui emergeva tutto l’orrore di una guerra dimenticata, combattuta da dimenticati. In realtà anche il Palazzo di Vetro non è mai stato in grado di confermare in maniera chiara quegli orrori, limitandosi a dire in un rapporto di aver raccolto racconti di questi atti. Ciclicamente gli atti di cannibalismo in Congo tornano a comparire sui media: 2003, 2005, 2008, 2012, 2015, 2018. Ogni qualvolta le tensioni e le violenze nell’est, continue in questi 20 anni congolesi, crescono di intensità, ecco puntuale spuntare sui media internazionali qualche racconto di cannibalismo.

Non sono un antropologo e non voglio addentrarmi nell’analisi di riti o di agghiaccianti azioni compiute in un contesto di guerra senza alcuna regola dove spesso i protagonisti sono gruppi di ragazzini che si aggirano in foresta devastati da droghe e alcool al punto di non riconoscere più neanche i loro stessi familiari. Il punto è un altro. Non sono un antropologo, appunto, ma leggo i testi degli antropologi e basta fare una semplice ricerca on line per capire come il termine venga associato sin dalla sua nascita alle attività del colonialismo. Il punto, infatti, non sono gli atti di cannibalismo in sé ma la superficialità e il sensazionalismo – conditi spesso e volentieri da spruzzi di razzismo, luoghi comuni e un intrinseco e malcelato senso di superiorità – con cui sui media mainstream si affronta l’Africa.

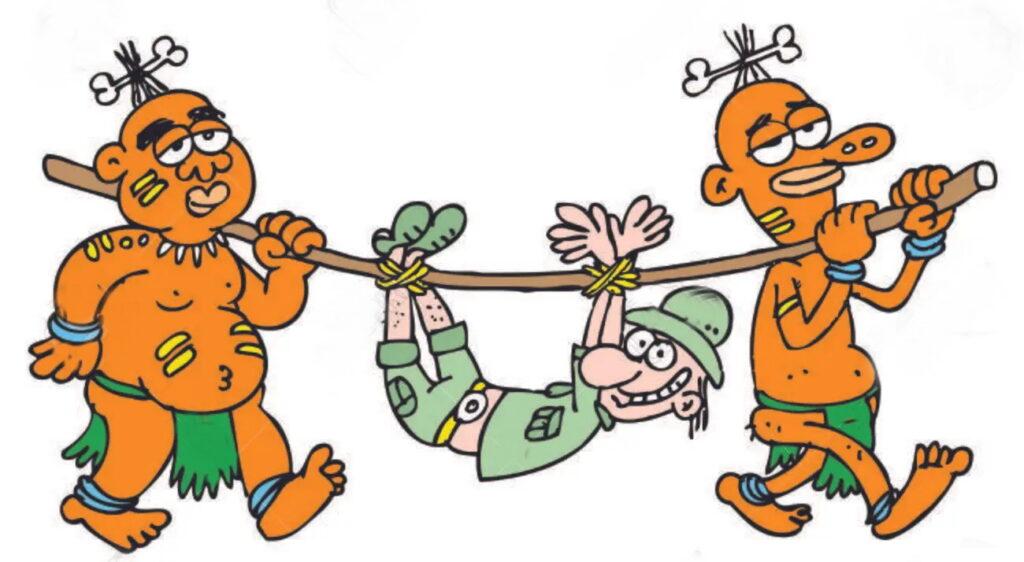

Il titolo di La Repubblica associa un popolo, i Tutsi, alla pratica del cannibalismo. Niente di diverso rispetto a quanto avveniva in passato: i taccuini di viaggio dei primi esploratori europei in Africa pullulano di selvaggi tagliateste. Racconti che hanno alimentato pregiudizi terrificanti. Non a caso, in svariati film e romanzi d’avventura ambientati nel continente è onnipresente il pentolone che bolle al centro del villaggio: destinato a cucinare il malcapitato visitatore straniero. Ma gli studiosi mettono in guardia: le “tribù cannibali d’Africa” sono frutto della fantasia di osservatori miopi e razzisti. E i rari episodi documentati di antropofagia sono da rubricare tra gli abominevoli crimini di guerra o riconducibili a efferati killer affetti da patologie psichiatriche. Tuttavia nel web riecheggiano incontrollate fake news di fantomatici episodi di cannibalismo. C’è cascata persino la Bbc, che nel 2015 ha dovuto scusarsi per la notizia, poi rivelatasi falsa, di un ristorante nigeriano specializzato in piatti di carne umana alla brace. Non solo. Pochi mesi fa diversi siti di (mala)informazione hanno pubblicato il video di un presunto atto di cannibalismo in Nigeria, nel quale si vedeva un uomo intento a cucinare i pezzi di un corpo umano all’interno di un pentolone. Commentatori e opinionisti si sono scatenati con tweet e post anti-immigrati, anche in Italia. Salvo poi fare un’imbarazzante retromarcia quando si è appreso che si trattava di una bufala. L’uomo intento a “cucinare” era un addetto agli effetti speciali di Nollywood, l’industria cinematografica nigeriana.

Ora, come si può pensare che il cannibalismo, anche qualora qualcuno ne riesca a testimoniare un caso, possa essere usato come arma di guerra? Come si fa a non aver un po’ di cautela o di pudore quando sulla tastiera si digita quella parola? Come si fa a utilizzare il termine ‘Tutsi’ con tanta leggerezza, dando per assodata una classificazione socio-economica che divenne etnica per volontà dei colonizzatori belgi? Come si possono confondere azioni ed eserciti nazionali differenti? Si pensa e si fa perché tanto si tratta dell’Africa. Una zona di mondo che agli occhi di molti non esiste o esiste solo se associata a parole quale Fame, Guerra, Malattia o atrocità varie (il campionario varia dai cannibali ai machete). Si pensa e si fa perché si parte dal presupposto che poi in realtà a nessuno interessi davvero di quel continente e nessuno abbia gli elementi per smascherare le baggianate che uno scrive. Si pensa e si fa perché bisogna fare sensazione per ritagliarsi uno spazietto in prima pagina. Se l’Infotainment è una parolaccia, il sensazionalismo da giornaletto di cronaca nera in un giornale che si definisce nazionale è semplicemente una bestemmia.

Semplificazione e sensazionalismo che, ahinoi, non risparmiano neanche la politica nostrana. Ecco c’è da sperare che nessuno raccolga il termine “cannibali” e lo porti sul proscenio politico nazionale, magari parlando di immigrati.