a cura di Marco Trovato – (crediti foto @BM Entertainment)

«Fa più male la grassofobia del razzismo. Figuriamoci combinate assieme». Marianna Kalonda Okassaka, 29 anni – nome d’arte: Marianna the Influenza – italiana di origini congolesi, spiega cosa significhi crescere in un corpo ritenuto inadeguato o comunque non accettato socialmente. «Lotto da una vita contro le discriminazioni subite in quanto donna, nera e grassa».

«Mi capita di pensare a come sarebbe uscire senza paura di ricevere offese razziste gratuite da persone sconosciute mentre cammino, ma non lo saprò mai. Poi penso che, se anche non fossi nera, per la società rimarrei grassa, quindi gli occhi puntati addosso li avrei comunque». Marianna Kalonda Okassaka, 29 anni – nome d’arte: Marianna the Influenza –, italiana di seconda generazione, figlia di genitori congolesi, nata e cresciuta nelle Marche, lavora come social media manager. Sul suo profilo Instagram, 25.000 follower, pubblica contenuti su antirazzismo, femminismo, diritti Lgbt, grassofobia. Se ne occupa da quando ha capito che la società aveva un problema con il peso e il colore del suo corpo.

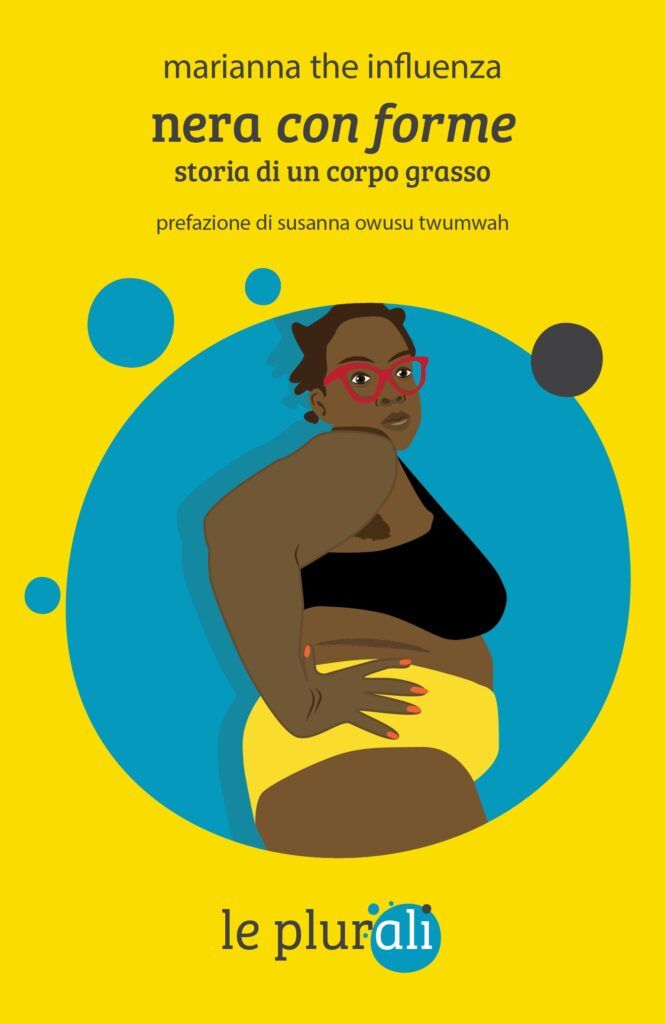

Le riflessioni le ha raccolte in un libro – Nera con forme. Storia di un corpo grasso – che è un racconto autobiografico, sarcastico e pungente, in cui narra episodi di razzismo e discriminazioni subite per il suo aspetto ma anche il difficile percorso di accettazione di sé, e della battaglia per decostruire stereotipi e contrastare pregiudizi.

Che cosa l’ha spinta a scrivere senza pudori del difficile rapporto con il suo corpo, o meglio con la società che sembra non apprezzarlo né accettarlo?

Volevo raccontare cosa si prova a crescere con un corpo che viene percepito come sbagliato e inadeguato. Un corpo che suscita diffidenza e disgusto. Fortunatamente in Italia si è scritto molto del razzismo e non difettano i saggi dedicati alla grassofobia. Mancava tuttavia un libro che narrasse l’oppressione e il triplice stigma sociale subiti da una persona in quanto donna, nera e grassa. Il libro nasce da un bisogno di liberazione, di condivisione e di lotta. L’ho scritto per me, ma anche per le tante persone simili a me, nere e grasse, che nessuno aveva ancora raccontato e che vivono o hanno vissuto il mio stesso travaglio personale, fatto di inquietudine, rabbia, frustrazione, difficoltà ad accettare il proprio corpo. L’ho scritto anche per coloro che invece, anche inconsciamente, creano disagio o discriminazione verso persone con corpi ritenuti inadeguati o comunque non accettati socialmente. Infine l’ho scritto per le nuove generazioni, perché possano avere strumenti di riflessione e di informazione che finora non c’erano.

Avrebbe potuto dire: obeso, sovrappeso, in carne. Ha scelto di usare un termine politicamente scorretto, meno ambiguo e più impattante: grasso. Perché?

Non mi imbarazza scrivere della mia nerezza e della mia grassezza. La parola “grasso” ha un significato politico importante per il movimento di liberazione che combatte contro la grassofobia. “Sovrappeso” e “in carne” sono termini dietro cui molte persone, compresa la sottoscritta, si sono nascoste per una vita al fine di non correre il rischio di percepirsi e di essere etichettate come grasse. Il termine “obeso” è più complesso: potenzialmente denigratorio e spregiativo, può avere un’accezione medica, patologica, e non ho le competenze per usarlo.

Le discriminazioni subite da un grasso sono proporzionali al suo peso?

Si, io sono una donna grassa, ma non sono la più grassa che esista sulla faccia della Terra. Avendo una taglia 52-54 non subisco lo stesso tipo di discriminazione subita da una taglia 64. È un problema ampiamente sottovalutato. Ci occupiamo di denunciare episodi di razzismo o discriminazione su base etnica, religiosa, di orientamento sessuale. Perché non pensiamo alla discriminazione verso il grasso come a una piaga sociale?

Nel libro ammette di soffrire lei stessa di grassofobia, ma aggiunge di avere imparato a riconoscerla e combatterla, iniziando un percorso di accettazione…

Verissimo. Ammettiamolo: chi non vuole essere magra? L’associazione magro=bene, grasso=male è talmente radicata e interiorizzata che facciamo davvero fatica a metterla in discussione. La grassofobia si insinua nelle nostre vite, compresa la mia, in maniera subdola, spesso attraverso la famiglia e gli amici, con commenti sgradevoli fatti passare per suggerimenti per una buona salute. La grassofobia è quella sensazione di disagio che proviamo allo specchio quando mettiamo su chili (ma anche la sensazione di orgoglio se entriamo nei jeans di una taglia inferiore perché siamo dimagrite); è la ragione per cui tagghiamo un’amica grassa su un post della palestra che sta proprio vicino a casa sua per cercare di aiutarla a trovare la retta via della magrezza; è il motivo per cui una madre dice alla propria figlia di non esagerare (“ti vuoi tutta ciccia e brufoli?”). La vita è scandita da piccole aggressioni al nostro corpo, praticate e subite: penso, per esempio, alla vicina che ti chiede se sei incinta semplicemente perché ti si è gonfiata la pancia. O alla zia che se ne esce con una frase infelice: “Madonna!… Tutti i chili che ha perso tua mamma, li hai recuperati tu”. Persino le amiche, senza rendersene conto, fanno battute offensive: “Ora smetto di mangiare – dicono a tavola, accanto a me –, faccio una dieta detox, perché se no divento una balena”. Decostruire gli stereotipi che abbiamo interiorizzato è un percorso complesso, perché il problema non è come siamo fatte, ma la società che ci dice come dovremmo essere.

Quando ha scoperto di essere grassa e grassofobica?

Se ho capito di essere nera relativamente presto, avendo ricevuto i primi insulti razzisti alle superiori, è da poco che ho preso coscienza di essere grassa, ed è ancor più recente il momento in cui ho scoperto di essere grassofobica. Non ho una data precisa, la consapevolezza è venuta col tempo. Scoprirlo è stato uno shock: benché avessi sperimentato sulla mia pelle il dolore provocato da razzismo e grassofobia, mi sono accorta di avere atteggiamenti ispirati dagli stessi pregiudizi. Siamo tutti immersi in un brodo culturale che ci fa denigrare la diversità. L’importante è accorgersene e cercare di cambiare. Non è facile. Immagina quante cose accadono nella testa di una persona grassa e nera che si è resa conto di essere tale e deve capire come metabolizzare queste scoperte, come farle convivere e trasformarle in opportunità. In questo percorso di autocoscienza mi ha aiutata entrare in contatto con il Body Positivity, il movimento incentrato sulla lotta alla derisione del corpo, il body shaming, promuovendo l’accettazione di tutti gli aspetti fisici a prescindere da taglia, forma, colore della pelle. Oggi sono impegnata a lottare per il pieno riconoscimento dei diritti di tutti i corpi che vengono percepiti non conformi.

Ha raccontato di essersi sottoposta a miriadi di diete che ciclicamente l’hanno reso più magra, non più felice.

Sì, senza nemmeno rendersene conto, si finisce per essere ossessionate dal peso del corpo, si litiga in continuazione con la bilancia, la prova costume è una convenzione sociale che può diventare un incubo. L’ultima dieta l’ho affrontata all’università. Mi sono messa d’impegno senza tuttavia seguire le indicazioni di un esperto dietologo o nutrizionista. Ho fatto da me: eliminati i carboidrati, ho cominciato a mangiare solo carne e verdure. Volevo dimagrire per aumentare il riconoscimento personale, e accrescere la mia popolarità e il mio status sociale. Pensavo che modificando il mio corpo avrei potuto ottenere attenzioni e gratificazioni. Volevo uscire dal club delle sfigate ed entrare in quello delle “fighe”. Un’illusione: i chili che ho perso non mi hanno portato alcun tipo di gioia.

Non solo il peso, ma anche il colore della sua pelle le hanno causato in Italia non pochi problemi…

Purtroppo le offese gratuite a sfondo razziale mi hanno accompagnato fin da quando ero bambina e continuano. In quanto persona nera vengo considerata e trattata sempre come diversa. Straniera. Ci sono episodi, poi, che rivelano quanta strada la società italiana debba ancora percorrere sul piano culturale. Un esempio. Se tengo un discorso, alla fine c’è sempre qualcuno che viene a complimentarsi. “Come parli bene l’italiano”, dicono stupite che io, adulta italiana, possa parlare correttamente la nostra lingua. La verità è che ancora non vengo percepita come italiana. Di nerezza, o meglio, di razzismo, anche in Italia si continua a soffrire, e talvolta a morire, anche se preferiamo dare più rilievo alle morti per razzismo che avvengono all’estero.

Nel libro tira in ballo la white fragility: cos’è?

La fragilità bianca è un atteggiamento che ho sperimentato molto spesso, specie quando mi è capitato di parlare con persone che non hanno la piena consapevolezza del privilegio sociale di essere bianchi, non accettano e non ammettono di vivere in un mondo dominato da teorie suprematiste. La white fragility è la tendenza tipica delle persone bianche a mettersi sulla difensiva e a respingere e negare, o svilire, le accuse di razzismo alla società. Amano definirsi “antirazzisti”, salvo poi accusare i neri di esagerare quando denunciano episodi di razzismo, il che non aiuta a sradicare un fenomeno purtroppo ancor oggi molto radicato.

Questo articolo è uscito sul numero 1/2024 della rivista Africa. Clicca qui per acquistare una copia.