Béni Mellal, in Marocco, è un crocevia di storie ed umanità. Da hub di emigrazione si è trasformata in ricovero di migranti sub-sahariani. Cosa è cambiato in seguito alla tragedia del 24 giugno scorso, in cui 37 migranti persero la vita e altre centinaia furono barbaramente massacrati dalle forze dell’ordine, mentre tentavano di forzare l’ingresso dell’enclave spagnola di Melilla per riuscire a toccare il suolo europeo?

di Michele Tufano

È la fine di un luglio impietoso. A Béni Mellal il termometro segna 41 gradi. Le punte innevate del Tassemit, ai cui piedi la Città s’irradia, rappresentano ormai soltanto un lontano ricordo. Neppure il venticello sottile offre ristoro, si limita a spostare la calura da un punto all’altro. Lo Scirocco, appena sputato caldo dal Sahara, qui è ancora secco. Raggiungerà quel caratteristico tepore appiccicoso solo una volta giunto sulle coste italiane e francesi, gonfiandosi di umidità mentre valica il Mediterraneo. È una rotta che cambia forma e sostanza a tutto, persino al vento.

Gli edifici seguono le geometrie tipiche del Marocco più rurale, stretti al piano terra e larghi ai piani superiori, che ricordano il profilo di uno stecco gelato e, per qualche ragione, sono quasi tutti color sabbia o amaranto. Eppure, da italiano, è un posto in cui è facile sentirsi a casa.

Sin dall’arrivo si condensa l’aura di una insolita familiarità: di fronte alla stazione dei bus, infatti, svetta l’insegna coi caratteri in stile razionale del “Caffè San Paolo”, discreta anomalia considerata la supposta impopolarità nell’entroterra marocchino tanto dei Santi quanto dei Paolo. L’italiano qui sembra quasi poter competere con il francese della costa atlantica e con lo spagnolo della sponda mediterranea come koinè: il numero dei “ciao” rivolti dalla gente del posto agli avventori stranieri quasi eguaglia i “salut” e di sicuro straccia gli “hola, ¿qué tal?”, più gettonati invece nella regione Tangeri-Tetouan-Al Hoceima. Si nota presto un’incredibile densità di magliette della Juventus, molte auto hanno targhe italiane e ristoranti dai nomi un po’ kitsch, come “La passione”, propongono risotto alla milanese e burrata. Insomma, la cornice tradisce subito un’inaspettata congiunzione con l’Italia.

Le migrazioni degli anni ’80-’90

È infatti dal triangolo rurale Béni Mellal, Pkhi Ben Saleh e Khouribga che, lungo il corso degli anni 80 e 90, è partita la carovana di manodopera low-skilled che ha integrato il sottoproletariato urbano delle grandi città italiane, soprattutto del centro-nord: operai, edili, braccianti, fino agli iconici “vù cumprà”. I marocchini più qualificati, provenienti soprattutto dalle grandi aree metropolitane, invece, preferirono direzionarsi verso Francia ed Europa Continentale. Ed è anche dall’Italia che provengono gli oltre 90 miliardi di Dirham (circa 9 miliardi di Euro, dato 2021) di rimesse della diaspora marocchina, che contribuiscono per il 6,5% circa al PIL del Paese (grossomodo quanto l’industria del turismo).

Alcuni – molti – dopo anni di sacrifici nel Vecchio Continente, decidevano di ritornare e investire il capitale scrupolosamente accumulato nella propria città di origine. E così si spiegano quei nomi di Città italiane (“Caffè Venezia”, “Ristorante Milano”) assegnati a tante attività commerciali: un misto tra riconoscenza e nostalgia ma anche un vessillo da esibire con orgoglio, a indicare che quell’esercizio esiste grazie ai sacrifici resi oltremare. Anche molte delle infrastrutture pubbliche di base devono la loro realizzazione alla diaspora: quando le finanze dello Stato ancora non consentivano la costruzione di scuole, strade e reti elettriche e fognarie nelle regioni rurali non strategiche, sono spesso stati i marocchini residenti all’estero originari di quelle aree a farsene carico per poi affidarne la gestione alle autorità.

In un certo qual modo, dunque, anche l’Italia ha indirettamente contribuito a scandire il ritmo e la direttrice di sviluppo di questi territori ed ha lasciato il suo imprinting nella coscienza e nella cultura locale. La mobilità umana, d’altronde, come fatto intrinseco alla nostra natura di specie, scarabocchia il mappamondo artificiale e astruso di confini, visti e frontiere disegnato dai potenti per tutti e unisce puntini lontani, tracciando linee invisibili di relazioni formali e informali e intessendo legami irreversibili. Cambia la morfologia dei luoghi e i costumi delle comunità, redistribuisce risorse e accorcia distanze, rendendo Béni Mellal molto più vicina a Cremona di quanto una scala di riduzione cartografica possa far apparire.

Un rifugio per migranti

Béni Mellal oggi è un crocevia di storie ed umanità. Da hub di emigrazione si è – suo malgrado – trasformata in ricovero di migranti, perfetta metafora di come gli uomini appartengano alla Terra e non viceversa.

Il Marocco, infatti, è diventato rifugio di un enorme flusso di migranti sub-sahariani, molti di più che negli anni precedenti. Come mai? Poiché, a causa del combinato disposto tra Accordi UE e Paesi di transito e politica di esternalizzazione delle frontiere, il Reame si è di fatto trasformato in una delle principali valvole di sfogo della pressione migratoria che dall’Africa spinge verso il Vecchio Continente.

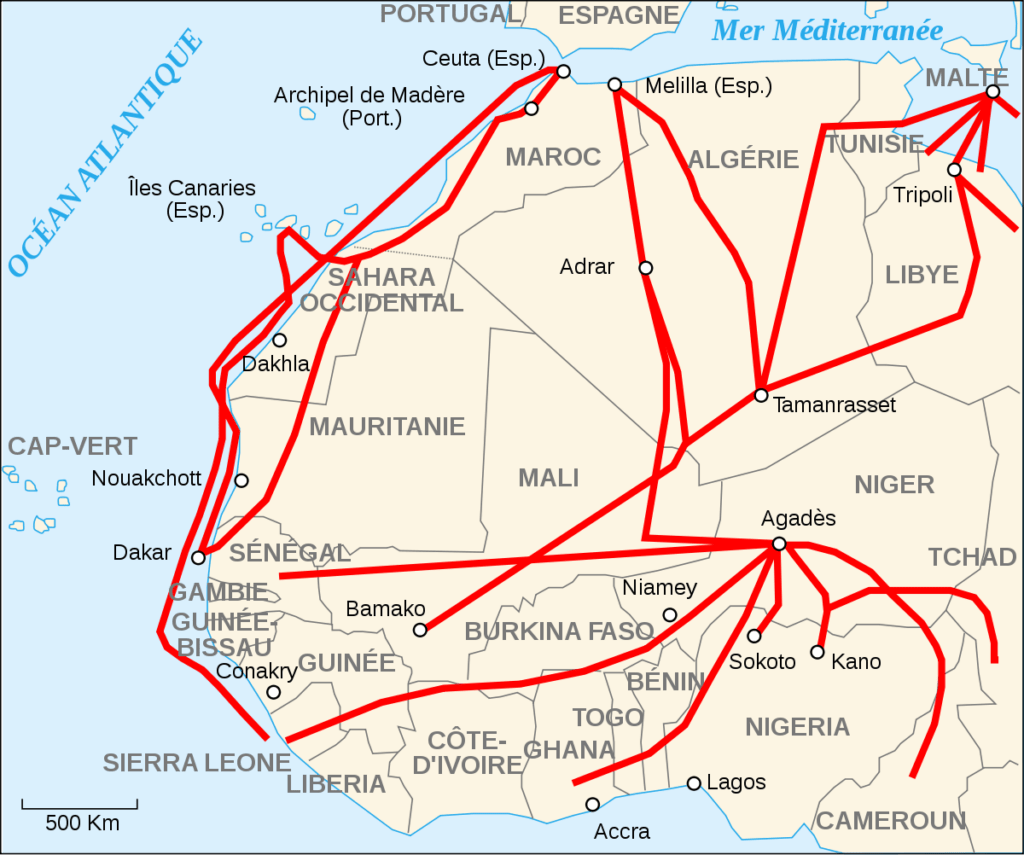

Nel 2015, infatti, la rotta più battuta era quella orientale che dalla Siria, passando per Turchia e Grecia, conduceva fino alla Germania. La reazione dell’Unione Europea (l’accordo da sei miliardi di euro con la Turchia del 2016) ha traslato il flusso verso la rotta del mediterraneo centrale, dalla Libia all’Italia. La dura risposta del Governo italiano, da Minniti fino ai decreti sicurezza di Salvini (con annessa criminalizzazione di quanti prestassero soccorso in mare e finanziamento della criminale guardia costiera libica), ha determinato un crollo del 90% nel numero degli sbarchi rispetto alla stagione del picco.

E così la rotta occidentale, che attraversa il Ciad, il Niger, l’Algeria e – passando per il Sahara – arriva fino al Marocco è potuta arrivare a crescere fino al 150% a partire dal 2017. Persino la c.d. rotta Atlantica, probabilmente la più disperata tra le traversate, quella cioè che dal sud del Marocco porta alle Isole Canarie attraverso oltre 100 chilometri di vento e tempeste su imbarcazioni di fortuna in pieno Oceano Atlantico, ha ripreso vigore dopo la dotazione di un sistema di videosorveglianza ad alta intensità e l’innalzamento fino a sette metri della muraglia che circonda Ceuta e Melilla (costo 30 milioni di euro, a carico dei contribuenti europei), enclaves spagnole in Marocco e principali porte d’accesso alla fortezza Europea. Insomma, non si fa in tempo a chiudere una rotta che ne sbucano fuori due o più. D’altro canto, come ogni bambino impara molto presto a sue spese, pigiando il dito sulla fontana non si ferma certo il flusso d’acqua ma la si fa solo schizzare in tutte le altre direzioni.

Il pugno duro del Marocco

L’atteggiamento del Marocco nei confronti di questi individui che tentano affannosamente di raggiungere l’Europa è drasticamente cambiato nel corso del tempo. Se nel 2018 fu la postura – per così dire – pilatesca di Rabat nei confronti del fenomeno (la cui inerzia aveva consentito circa 64mila sbarchi al di là dello stretto di Gibilterra) a provocare le ire del Governo di Madrid, è nel 2021 che si arriva a sfiorare la soglia della crisi diplomatica allorquando Bruxelles accusò esplicitamente il Reame di aver deliberatamente permesso a oltre 10mila migranti di attraversare il confine con la Spagna. Ancora lo scorso marzo, circa 900 migranti erano riusciti a giungere a Melilla senza troppi affanni. Il turning point nell’approccio delle autorità marocchine inizia a registrarsi a partire dalle settimane successive e culmina nella tragedia di Nador del 24 giugno scorso, in cui 37 migranti persero la vita e altre centinaia furono barbaramente massacrati dalle forze dell’ordine mentre tentavano di forzare l’ingresso dell’enclave per riuscire a toccare il suolo europeo e potervici depositare istanza di asilo.

A cosa imputare questo repentino cambio di paradigma? Probabilmente ha qualcosa a che fare con i 500 milioni di euro aggiuntivi che l’Unione europea verserà al Marocco per controllare i suoi confini e riprendersi i cittadini sbarcati illegalmente in Europa nel nuovo quadro di finanziamenti che copre il periodo 2021-2027, un aumento del 50% rispetto al precedente accordo di vicinato. Oppure c’entra qualcosa con il sostegno incassato dal Reame rispetto all’annosa questione sulla sovranità del Sahara Occidentale che contrappone Marocco e Fronte Polisario, per interposta Algeria, da parte del premier socialista spagnolo Sanchez (che, non a caso, governa il principale Paese d’approdo dei migranti che transitano per il Marocco).

Dunque, come la Turchia di Erdogan e la Bielorussia di Lukashenko, anche il Regno del giovane Mohammed VI non rinuncia ad utilizzare orde di disperati in cerca di una vita migliore come pedine di un gioco di pressioni politiche ed interessi economici. E questo gioco ha trasformato il Marocco nel purgatorio dei migranti subsahariani.

Secondo un resoconto del 2021 dell’Alto Commissariato alla Pianificazione (HCP), questi migranti provengono soprattutto da Costa d’Avorio (16,7%), Senegal (15,9%), Repubblica di Guinea (13,2%), Repubblica Democratica del Congo (10,1%), Camerun (8,7%), Repubblica Centrafricana (2,3%) – sebbene l’esperienza sul campo mostri un recente significativo incremento nel numero di afflussi dal Sudan, evidentemente ancora non campionato nelle indagini ufficiali. Quasi tutti puntano verso Nador, cercando riparo nella foresta che separa la città dalla frontiera spagnola. Da quando è iniziato questo nuovo ciclo securitario nella gestione dell’immigrazione, le forze dell’ordine marocchine hanno moltiplicato il numero di raid: fanno irruzione nella foresta equipaggiati fino ai denti, sfasciano tende e accampamenti di fortuna e sfollano i migranti. Li caricano su bus sgangherati e li spediscono ai quattro capi del Marocco, o almeno quanto più lontano dal confine, spesso sequestrandogli il denaro o qualunque altro strumento possa servire a facilitarne il ritorno a Nador (tra cui, non di rado, le scarpe). È così che i migranti arrivano a Béni Mellal. Qui, come altrove, dormono per strada e, in assenza di alternative, mendicano per collezionare gli spiccioli che bastino a ritornare nella foresta di Nador e ritentare la fortuna. Almeno fino al prossimo sgombero.

È una specie di macabro gioco dell’oca quello cui sono condannati i migranti subsahariani in Marocco, per procura, dagli Stati Europei. E così il destino di Béni Mellal torna ad intrecciarsi con dinamiche tutte interne anche al nostro Paese. Come nella teoria del Caos si ipotizza che il battito d’ali di una farfalla possa provocare un uragano nell’altro emisfero, così accade che una certa retorica dell’invasione riversata addosso all’opinione pubblica per alimentarne la paura da questo capo del Mediterraneo produca una concatenazione di eventi e politiche tale che, infine, la stazione di Béni Mellal adesso è piena di ragazzi Sudanesi, Ivoriani e Camerunensi che dormono sui cartoni.

Una tale pressione su aree relativamente piccole e già di per sé economicamente modeste, come quella di Béni Mellal, non può che alimentare tensioni tanto tra comunità ospitanti e comunità migranti quanto all’interno delle stesse comunità migranti, non di rado degenerate in violenze e conflitti. Dopo i fatti di Nador, in particolare, il vento sembra irreversibilmente cambiato per i migranti: trainata dalla propaganda dei media filogovernativi e delle autorità, la diffidenza verso le persone migranti pare aver preso il posto della proverbiale ospitalità dei marocchini verso lo straniero.

Dopo la tragedia del 24 giugno

La tragedia del 24 giugno, infatti, qui è stata raccontata come l’esodo di un’aggressione violenta e immotivata da parte dei migranti alle forze dell’ordine marocchine, coi riflettori puntati più sui poliziotti contusi che sui migranti morti. Eppure le fratture, i tagli e le ferite sui corpi dei migranti sfollati a Béni Mellal dal confine sono troppe e troppo grandi per non lasciar presumere quantomeno la disparità tra le forze in campo e la non proporzionalità della reazione della Gendarmerie Royale. Neppure la tradizione di migrazioni intorno a cui la comunità di Béni Mellal si è edificata riesce a far superare il pregiudizio e far prevalere l’empatia.

Dopo gli sfollamenti forzati, i migranti giacciono a centinaia su cartoni e ripari di fortuna sul terreno antistante la stazione. La condizione di scarsa igiene in cui versano provoca infezioni ed epidemie e rischia di vanificare le cure e l’assistenza sanitaria che sono riusciti ad ottenere solo grazie all’intervento delle ONG locali ed internazionali. Mane Wad, sudanese poco più che ventenne tra i feriti di Nador, racconta che tanta violenza non l’aveva vista neppure in Libia. Sono molti come lui ad aver già attraversato l’inferno dei lager libici per poi ripiegare verso il Marocco, nella speranza di riuscire ad arrivare finalmente in Europa. Consegna agli operatori delle ONG, giunti per prestare soccorso, dei bigliettini con su scritti nomi e contatti delle persone scomparse dopo gli scontri. Le famiglie non hanno più loro notizie da quel 24 giugno, si augurano siano stati solo arrestati. Mane Wad ha iniziato il suo viaggio ormai dieci anni fa. Non ha finito le scuole, o meglio “non ancora”, precisa subito, perché ha tutta l’intenzione di prendersi un diploma appena arriverà in Europa. Il racconto del suo viaggio e quello dei suoi compagni, storie di fame, violenze, rapimenti e respingimenti, declina la consuetudine di gioventù negate e vite sospese per chi ha la sola colpa di nascere nel posto sbagliato. E stride amaramente col livoroso tenore del dibattito pubblico europeo secondo cui l’emergenza non è quanto la gente soffra, bensì il suo fastidioso desiderio di sfuggire alle sofferenze.

Sono passati diversi mesi da quel luglio, ma a Béni Mellal la situazione è grossomodo la stessa. Le ferite sui corpi degli sfollati sono quasi tutte guarite, le ansie e gli incubi invece sono più difficili da rimarginare. L’avvicinarsi della stagione invernale, intanto, sta determinando un incremento tanto nel numero quanto nella stanzialità dei migranti poiché disincentiva i tentativi di passaggio alla frontiera, resi più impervi dalle condizioni metereologiche. La Corte d’appello di Nador ha condannato diciotto sudanesi arrestati il 24 giugno durante gli scontri a scontare tre anni di prigione. E i migranti sfollati a Béni Mellal restano intrappolati nel loro perverso gioco dell’oca, in attesa che i governi europei tirino il dado giusto.