Il furto della terra è una piaga che affligge le popolazioni africane sin da quando gli europei misero piede nel continente per la prima volta. Da anni Survival conduce un’intensa campagna per denunciare e porre fine ai gravi abusi dei diritti umani dei popoli indigeni e di altre comunità locali da parte di un modello di conservazione di stampo coloniale fondato su pregiudizi razzisti, sempre più militarizzato e oltretutto fallimentare

di Stephen Corry, ex Direttore Generale di Survival International, il movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni.

Per esercitare le proprie ambizioni imperialistiche sugli altri si possono adottare due approcci diversi: invadere un territorio con le armi soggiogando la popolazione locale direttamente, oppure portare alcuni dei leader locali, o potenziali tali, dalla propria parte attraverso incentivi e minacce, così da rafforzare il controllo in modo indiretto. I grandi imperi della storia solitamente hanno usato entrambi.

La Gran Bretagna, ad esempio, ha governato l’India assicurandosi la lealtà dei 500 stati principeschi del vasto Paese un poco alla volta. Alcuni li sconfisse in battaglia, altri li conquistò mediante accordi commerciali che portavano benefici a entrambe le parti – o meglio, ai governanti di entrambe le parti. Altri ancora furono costretti ad accettare, o addirittura ad assecondare il dominio britannico dietro incentivi e corruzione. Londra riuscì a stabilire il suo dominio sull’intero sub-continente – e anche oltre – nonostante gli uomini tra le fila del suo esercito e gli amministratori civili fossero quasi sempre in schiacciante inferiorità numerica rispetto ai locali. Nell’Impero anglo-indiano, il rapporto tra britannici e indiani era di 1 a 1000 o più. In Kenya, 23.000 colonizzatori europei dominavano un regno di oltre 5 milioni di africani.

Naturalmente, la resistenza indigena costrinse gli imperi alla ritirata, dimostrando l’insostenibilità del modello imperiale. Tuttavia, la presunzione di superiorità degli europei e la loro convinzione che il resto del mondo avrebbe potuto, e dovuto, essere manipolato a proprio vantaggio si sono dimostrate più difficili da smantellare. Anzi, è possibile che oggi queste idee abbiano lo stesso numero di seguaci che avevano a quei tempi.

Controllo coloniale sulla conservazione

La conservazione è solo una delle aree in cui il controllo coloniale resta ben radicato: lo è senza dubbio in Kenya e in gran parte dell’Africa, ma non solo. Circa il 20% del territorio keniota è stato trasformato in aree protette, di cui circa il 9% è territorio statale e il resto proprietà privata. Le aeree protette sono gestite principalmente dai discendenti dei colonizzatori bianchi e sovvenzionate da enormi quantità di denaro fornite dalle ONG della conservazione e dai governi del Nord Europa e degli USA. Chi ci guadagna, lo fa grazie al turismo non-africano, costituito spesso da ricchi che possono permettersi di spendere un minimo di 1.000 dollari a notte per persona, di cui agli indigeni africani arriva solo qualche briciola. Il salario medio di un keniota impiegato nell’industria del turismo o come guardaparco ammonta a meno di 5.000 dollari l’anno.

Negli ultimi decenni del secolo scorso, alcuni conservazionisti benintenzionati cominciarono finalmente a prendere in considerazione le critiche. L’accusa era quella di essersi appropriati di terre indigene e altrui senza il consenso dei diretti interessati, e senza aver nemmeno finto di averlo chiesto. Iniziarono a rendersi conto di dover riformare con urgenza il concetto tradizionale di area protetta africana, ovvero di zone che escludevano la popolazione locale, compresi coloro che vi vivevano da innumerevoli generazioni. Persino chi non aveva alcun interesse a cambiare riconobbe la pressante necessità di modificare la narrativa: a meno di non poter affermare, anche se falso, di collaborare con i locali, avrebbero rischiato di perdere il sostegno dell’opinione pubblica.

Più o meno nello stesso periodo, alcuni contadini bianchi cominciarono a realizzare che i loro territori – che originariamente erano stati affidati loro per produrre cibo per la colonia – avrebbero potuto fruttare molto di più se convertiti in aree protette dove ospitare visitatori paganti. Le spese complessive sarebbero state irrisorie: le proprietà erano state sottratte agli africani e consegnate ai coloni gratuitamente, le case e le altre strutture erano state costruite da lavoratori locali sottopagati, e tra gli abitanti del posto si potevano facilmente prelevare stuoli di servi (ora chiamati “staff”). Per contro, gli ospiti d’oltremare sarebbero stati ben felici di sborsare le stesse cifre che erano abituati a spendere per sistemazioni di lusso nel Nord del mondo, o addirittura di più, perché l’esperienza dell’Africa selvaggia” era molto apprezzata e ben vendibile. L’eterna fantasia bianca di un’Africa subsahariana come incontaminato Giardino dell’Eden, popolato in gran parte da grandi animali esotici e resa popolare nella letteratura e nel cinema per tutto il XX secolo, avrebbe potuto rivelarsi una gallina dalle uova d’oro.

La gallina dalle uova d’oro

La consapevolezza che i tempi erano maturi per accaparrarsi il denaro della conservazione sembra sia comparsa per la prima volta negli anni ’80 a Lewa Downs, un vecchio ranch a nord del Monte Kenya che il governo coloniale aveva assegnato alla famiglia Craig sessant’anni prima. I Craig ne avevano già affittato una parte a una donna inglese, Anna Merz, che vi aveva importato rinoceronti da tutto il Kenya, tenendo gli animali dentro – e gli africani fuori! – grazie a guardie armate e recinti elettrificati. Ian Craig, ex cacciatore di grandi animali, decise di plasmare l’intera tenuta sul concetto di turismo faunistico, introducendovi altri rinoceronti e altre specie iconiche che i visitatori avrebbero pagato per vedere.

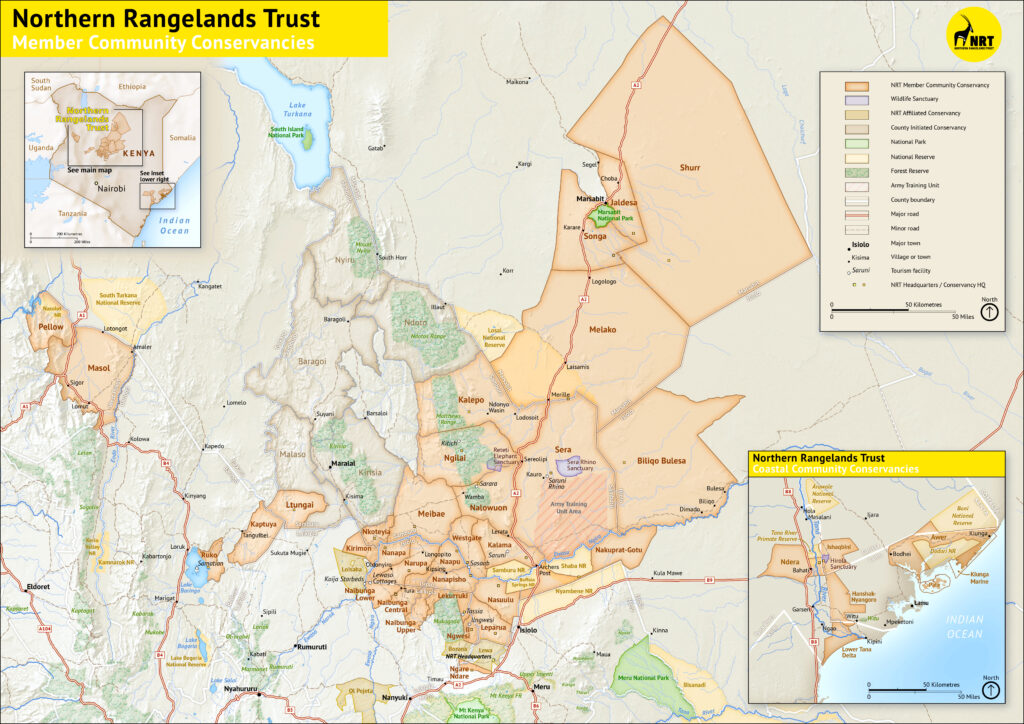

L’ex tenuta di Lewa diventò la forza trainante di una nuova ondata di aree protette, conosciute come “wildlife conservancy” (aree di conservazione), che stanno spuntando in tutto il Kenya e non solo. Molte sono sostenute da una ONG locale piuttosto oscura, la Northern Rangelands Trust (NRT), fondata dallo stesso Craig nel 2004 (anche se la NRT dà una diversa versione della sua nascita, sostenendo che l’idea iniziale sia arrivata da Francis Ole Kaparo, ex portavoce dell’Assemblea Nazionale del Kenya). La NRT è a sua volta profumatamente sostenuta dalla più grande e ricca organizzazione conservazionista statunitense, The Nature Conservancy (TNC).

Oggi esistono una quarantina di “aree di conservazione” che coprono circa l’11% del Kenya (6,3 milioni di ettari secondo l’ultimo calcolo). Hanno superato in estensione i parchi nazionali e sono spesso definite come l’avanguardia della riforma conservazionista, che ha cestinato il vecchio modello “fortezza” per sostituirlo con una “conservazione basata sulle comunità”, apparentemente sotto il controllo o addirittura la titolarità dei locali. Queste aree sono oggi la risposta standard alle critiche secondo cui la protezione della fauna selvatica sarebbe ancora, essenzialmente, di stampo coloniale, gestita da e per i non-africani.

Come spesso accade per i progetti realizzati nel Sud del mondo – e, in realtà, anche per molti nel Nord – scavando sotto la superficie della propaganda vengono alla luce lati nascosti. Per cominciare con una digressione, oggi si continuano a celebrare i legami di Lewa con il vecchio potere coloniale. Il principe William ha trascorso proprio lì parte del suo “anno sabbatico” nel 2000, è stato fidanzato con la figlia di Ian Craig e resta un assiduo frequentatore della tenuta, in cui ha fatto la proposta di matrimonio a Kate Middleton. Nel 2016, la Regina ha conferito a Ian Craig l’Ordine dell’Impero britannico. Anche i ministri del governo britannico sono stati ospiti della struttura, incluso il premier Boris Johnson. Non è difficile leggere tra le righe. La più grande base militare britannica in Africa si trova a meno di 50 km, a pochi minuti di elicottero.

L’uso della terra nel Kenya settentrionale è la chiave per capire come sono state istituite le “aree di conservazione” e quali problemi stanno creando. Scendendo lungo i freschi e fertili pendii del Monte Kenya si giunge a un bassopiano che si estende per 250 km a nord verso il confine etiope: il clima si fa più caldo, arido e meno adatto all’agricoltura stanziale. È il territorio tradizionale di diversi popoli che da centinaia, o forse migliaia di anni vivono di pastorizia nomade: allevano pecore, capre, cammelli e, soprattutto per Masai e Samburu, bovini. A un primo sguardo può sembrare un modo arduo di vivere in un paesaggio in cui cresce solo una scarsa vegetazione. Ma nella pratica, come avviene per molti stili di vita “tradizionali”, è altamente – e sofisticatamente – in armonia con l’ambiente. Dipende da un alto grado di mobilità, con greggi che percorrono grandi distanze per sfruttare le precipitazioni regionali, il cambio di stagione e la comparsa o scomparsa dell’acqua di superficie. Sia le greggi sia i pastori sanno dove sono diretti e perché, e applicano una conoscenza complessa del territorio e delle acque, consolidata nel corso di molte generazioni.

L’ambiente dà sostentamento sia al bestiame sia alle comunità umane, e viene poi lasciato a rigenerarsi fino all’arrivo del gregge successivo. Ma non solo: è anche il contesto in cui questi popoli sono nati e in cui è stata plasmata la loro identità. Molti popoli diversi (Rendille, Borana, Gabbra, Turkana, Pokot ecc, ma anche Samburu e Masai) sfruttano lo stesso terreno ed esiste quindi un continuo equilibrio di vicinato e di valori condivisi che fa da contrappeso ai potenziali attriti legati alla competizione per i pascoli e l’acqua. Le frontiere nazionali, tracciate con il righello dai poteri coloniali su una cartina geografica, sono fondamentalmente invisibili e sostanzialmente porose, con la travagliata Etiopia al nord e la Somalia lacerata dalla guerra a est.

Il dominio britannico su questa parte di Africa durava da meno di trent’anni quando la fine del “Raj” in India, nel 1947, segnalò chiaramente il tramonto dell’impero nel suo complesso. Dopo diversi anni di lotta armata, repressa con violenza dai colonizzatori, finalmente, nel 1963 il Kenya ammainò il vessillo inglese. Ma i Britannici lasciarono sul territorio qualche migliaio di coloni e molte delle loro convinzioni più profonde, tra cui la diffidenza, se non ostilità e disprezzo, con cui tutti i governi nazionali guardano ai popoli che preferiscono uno stile di vita nomade a uno stanziale: ovviamente, i nomadi sono sempre molto difficili da tassare e controllare.

Pastori come parassiti dell’ambiente?

Invariabilmente, i conservazionisti vecchio stile considerano i pastori come parassiti dell’ambiente, che lo prosciugano delle risorse senza restituirgli nulla in cambio. E ciò, a dispetto della sempre maggiore consapevolezza scientifica sul fatto che gli ecosistemi delle grandi pianure erbose dell’Africa orientale sono una creazione proprio degli animali da pascolo, che arricchiscono il territorio anziché depauperarlo. I popoli che vivono di pastorizia nomade, così come i cacciatori raccoglitori, praticano uno stile di vita che in realtà aumenta la biodiversità anziché ridurla, e che sostiene da millenni un’enorme porzione della popolazione africana. Secondo le stime più alte, almeno un quarto della popolazione di tutta l’Africa dipende dalla pastorizia.

Ma i colonizzatori vedevano le cose in modo diverso. Immersi nel pregiudizio antropologico che poneva gli agricoltori stanziali all’apice dell’evoluzione umana, per lungo tempo sono stati favorevoli alla riduzione, e persino all’eliminazione totale della pastorizia e della caccia di sussistenza. Il preconcetto passò in eredità al nuovo governo indipendente del Kenya, dominato in gran parte da esponenti del gruppo etnico Gikuyu (tradizionalmente agricoltori) che produssero il primo presidente del Kenya, Jomo Kenyatta. I pastori, insomma, sono stati discriminati a lungo.

Negli anni ’20, la corona britannica aveva “dato” le cosiddette “White Highlands” – l’area centrale più alta e più fresca del Paese, libera dalla malaria – ai coloni bianchi, in particolare a veterani della Prima Guerra Mondiale come il nonno di Ian Craig. Quando i nuovi proprietari cominciarono a recintare i terreni, i pastori circostanti furono costretti ad adattarsi evitano del tutto alcune zone e facendo pascolare il bestiame in altre ma solo di nascosto, spesso rischiando di essere arrestati o di subire violenze. Ma i popoli nomadi, siano essi cacciatori o raccoglitori, sono generalmente molto più agili e versatili dei loro vicini stanziali, perciò si adattarono e sopravvissero: la gran parte di loro è ancora lì.

Dopo l’indipendenza del Kenya, per continuare a spingere i pastori nomadi all’assimilazione nella società sedentaria, si cominciò a riconoscere la loro proprietà comunitaria su porzioni limitate dei pascoli. La proprietà comunitaria fu incorporata nella legislazione fondiaria esistente e i pastori “che stavano al loro posto”, o almeno alcuni di loro, furono premiati con l’assegnazione di “ranch di gruppo”, che facevano diventare un gruppo di parenti e amici proprietari di un’area limitata. Per poter rivendicare i titoli di proprietà presso le autorità, i pastori dovettero istituire dei comitati, generalmente attraverso i loro consigli degli anziani – la maggior parte dei popoli pastorali africani ha una gerarchia codificata per fasce d’età, in cui le decisioni importanti vengono tradizionalmente rimesse ai membri più anziani.

Questo era grossomodo il complesso contesto di competizione per la terra quando i contadini bianchi decisero di darsi al turismo faunistico. Applicare il modello delle “aree di conservazione” di Craig alle proprie tenute era facile, ma quando arrivò il momento di impadronirsi delle terre di proprietà comunitaria – ovvero dei “ranch di gruppo” dei pastori – fu necessario trovare mezzi più fantasiosi per continuare a spingere per la trasformazione dei pascoli fertili in parchi turistici privati.

L’inganno della cessione delle terre

In alcuni casi potrebbe esserci stata una genuina consultazione con la comunità, e il suo consenso, in altri casi no. Gli anziani, o a volte solo pochi individui scelti dal Northern Rangelands Trust, venivano portati a incontri in cui gli veniva chiesto di acconsentire ad affittare per 30 anni alcune aree particolari della loro terra cedendole a un “investitore”, ovvero a un’azienda che vi avrebbe costruito strutture ricettive per turisti desiderosi di osservare la fauna selvatica. In cambio, ai proprietari africani sarebbero stati offerti pochi – e per lo più umili – posti di lavoro all’interno e nei dintorni del “lodge” di lusso, ma a condizione che si facessero carico, a proprie spese, anche della sicurezza del perimetro e di far spazio a eventuali strade o infrastrutture. Il “ranch di gruppo” avrebbe ricevuto una piccola percentuale su ogni pernottamento, a meno che i visitatori non fossero soci o parenti dell’investitore: in quel caso non ci sarebbe stato alcun compenso. Risultato: i pastori ricevettero una manciata di posti di lavoro e pagamenti irrisori per aver rinunciato per un’intera generazione a una parte sostanziale della loro terra. Non avevano alcuna esperienza di assistenza legale, e i contratti non facevano alcun riferimento al fatto che i membri dei “ranch di gruppo” potessero consultare dei bilanci certificati per assicurarsi di essere stati remunerati correttamente.

Questi accordi non sono pubblici né tradotti in alcuna lingua locale: non supererebbero mai un controllo di equità, e nemmeno di legalità! Probabilmente è questo il motivo per cui alcuni contratti non sono mai stati messi a disposizione delle comunità, mentre altri restano riservati all’investitore anche a distanza di decenni dalla loro firma (ogni mia richiesta di vedere copia dei contratti è stata sistematicamente ignorata, ciò nonostante, sono riuscito a vederne alcuni grazie a fonti riservate). Inoltre, allo scadere del periodo di locazione, alcuni contratti si rinnovano automaticamente nei medesimi termini per altri trent’anni.

“Accordi” come questi sono accaparramenti di terra a malapena mascherati: i pastori perdono parte della loro terra ricevendo ben poco in cambio, mentre l’investitore ne prende possesso per costruirvi alloggi esclusivi. L’imprenditore turistico vi introduce alcuni grandi animali e i profitti salgono alle stelle, mentre i ricchi turisti possono finalmente soddisfare il loro desiderio di essere accolti da donne e “guerrieri” africani agghindati nei loro ornamenti colorati. Ovviamente, i legittimi proprietari di quelle terre sono i camerieri e gli addetti alle pulizie.

In questo modo, pastori indipendenti, resilienti e autosufficienti sono stati trasformati in servitù dipendente da un’industria che, a sua volta, è condizionata dai volubili capricci delle mode turistiche (e che oltretutto si è rivelata essere particolarmente insostenibile con le restrizioni di viaggio dovuti alla pandemia di Covid-19).

Ma il Northern Rangelands Trust ha cominciato a minare il pastoralismo anche prendendo il controllo dell’economia regionale. Acquista capi di bestiame dai suoi pastori preferiti (ma non da quelli critici) e li rivende all’industria alimentare. Il NRT può permettersi il rischio finanziario di questo business perché eventuali perdite sarebbero immediatamente tamponate dai profitti derivanti dal turismo e dai finanziamenti erogati alle attività di conservazione, foraggiati da ricchi sostenitori quali The Nature Conservancy, a loro volta finanziati dai governi occidentali. Un simile dominio economico ha minato alla base i mercati regionali, elevando il NRT ad attore economico chiave del Kenya settentrionale – il tutto, si presumerebbe, sempre a beneficio delle comunità locali.

Quando il Northern Rangelands Trust la può fare franca

Il Northern Rangelands Trust può farla parzialmente franca perché i contratti di locazione vengono stipulati tra un investitore specifico e un “ranch di gruppo”: il NRT afferma di essere un mero consulente e nega ogni responsabilità per qualunque ingiustizia non essendo parte formale di nessuno dei contratti. Sicuramente fornirà consulenza all’investitore, ma che questa sia anche nel migliore interesse dei pastori è senz’altro falso.

I suoi rapporti annuali non mostrano cifre certificate perché in Kenya le ONG non sono tenute legalmente a produrre bilanci revisionati in modo indipendente, come invece è prassi in Europa o negli USA. Qualsiasi richiesta di visionarli viene respinta o ignorata: da dove il NRT attinga i suoi fondi resta poco chiaro. In altre parole, può affermare tutto ciò che vuole: le possibilità di esibire una contabilità creativa, per usare un eufemismo, sono eccezionali.

È comprensibile, quindi, che i Kenioti ben informati siano sospettosi nei confronti di una ONG così fumosa che sta prendendo il controllo effettivo di gran parte del Kenya settentrionale, con un impatto diretto sulla vita di milioni di Africani. Quando poi a tirare le fila è un Keniota bianco con stretti legami con l’ex potere coloniale, è probabile che tali preoccupazioni aumentino, soprattutto alla luce del coinvolgimento di The Nature Conservancy e del desiderio di alcuni conservazionisti di eliminare il consumo di carne (pollo a parte) in tutto il continente, per presunte ragioni ambientali.

The Nature Conservancy dovrebbe essere conosciuta meglio anche al di fuori degli USA, se non altro perché è la più ricca ONG al mondo con un reddito annuo che supera il miliardo di dollari. Ha la sua sede centrale a Washington, a meno di 6 km dalla Casa Bianca, e fino al 2019 è stata diretta dal consulente finanziario Mark Tercek. Tercek è stato direttore generale e socio della Goldman Sachs fino al tracollo finanziario del 2008, quando venne alla luce il ruolo della sua banca nella crisi dei mutui subprime. Insieme a Lehmann Brothers, la Goldman Sachs fu una dei principali responsabili del caos che portò alla perdita del posto di lavoro per nove milioni di americani. Ed è stato proprio in quel momento che Tercek lasciò il mondo finanziario per dedicarsi alla conservazione. Un cambiamento che sembra non aver implicato una trasformazione sostanziale della sua visione del mondo né grossi sacrifici: non sembra che abbia improvvisamente cominciato a viaggiare in economy, e nel 2015 il suo stipendio base nell’ONG era di 765.000 dollari. Tercek ha lasciato The Nature Conservancy nel 2019 dopo un’indagine per molestie sessuali ai vertici dell’organizzazione.

È facile capire perché i pastori che si riuniscono all’ombra degli alberi di acacia non accolgano a braccia aperte i ricchi americani che in Kenya prendono il controllo delle terre dei pastori per mezzo di una ONG locale legata alla vecchia élite coloniale che continua a tenere l’esercito in loco. Il fatto che non abbiano mai visto neanche da lontano i contratti che, gli è stato detto, hanno sottoscritto tempo prima, naturalmente genera una certa preoccupazione. Qualche giovane trae beneficio dai posti di lavoro creati e, comprensibilmente, potrebbe apprezzare questo tipo di sviluppo, ma l’opposizione resta forte. Viene espressa sommessamente perché i pastori più critici verso il Il Northern Rangelands Trust non fanno sentire la loro voce per paura che le autorità, sempre in cerca di opinioni contrarie ritenute eversive, possano venirlo a sapere. I critici sono stati minacciati, e i conservazionisti che sollevano dubbi sull’NRT si vedono bloccare la carriera.

L’esercito britannico è dispiegato sul territorio con vari obiettivi. Naturalmente ha trovato un ottimo luogo di addestramento, ma i motivi ufficiali sono la lotta al terrorismo, il sostegno alle operazioni di peacekeeping, gli aiuti umanitari, e anche aiutare i guardaparco a “proteggere gli elefanti dai bracconieri”. Per quanto senz’altro molti contribuenti britannici sarebbero ben contenti di sostenere l’esercito nella protezione degli elefanti, sorgono molte domande scomode sulla commistione di ruoli tra soldati, polizia e guardaparco – specialmente perché alcuni di questi ultimi fanno parte di milizie private assoldate dai ricchi proprietari terrieri bianchi per vigilare sulle loro costose proprietà e sui ricchi turisti che le visitano. Il prezzo base per un breve soggiorno alla Ol Jogi, una delle “aree di conservazione” di lusso a soli 30 km dalla base militare, supera i 34.000 dollari. Ciononostante, l’area ha ricevuto fondi da un’organizzazione britannica, Save the Rhino, che in parte sono stati utilizzati per creare un fondo per l’addestramento dei guardaparco.

Crescono anche le preoccupazioni sul valore di questa terra al netto del suo potenziale turistico. Nella spartizione dell’Africa, il Kenya settentrionale è sempre stato strategico dal punto di vista geopolitico. Ha fatto da cuscinetto tra la Gran Bretagna e le sue rivali coloniali – Francia e Italia – e continua tuttora a fare da cuscinetto tra un Kenya a maggioranza cristiana e una Somalia lacerata dalla guerra, rampa di lancio per le violente e continue incursioni dei militanti di al-Shabab, che potrebbero godere della simpatia di parti del Kenya musulmano. Anche il sottosuolo è ricco: i combustibili fossili, i minerali e le falde acquifere potrebbero essere sfruttati molto più facilmente se i proprietari africani locali saranno stati sfrattati o resi innocui. Dopotutto, le aree protette in altre parti dell’Africa vengono spesso affittate a compagnie minerarie, petrolifere, del gas o dei diamanti. È possibile quindi che la determinazione a liberare le aree di conservazione dagli abitanti locali abbia a che fare sia con le prospettive di profitto futuro sia con la visione europea e americana del XIX secolo, che separa ed eleva la Natura divina al di sopra dell’umanità peccatrice.

Anche un rapido confronto tra le mappe delle domande di concessione mineraria e le “aree di conservazione” indica la presenza di potenziali ricchezze nel sottosuolo di almeno nove di esse: Kalepo, Meibae, Nannapa, Narupa, Naapu, Naibunga Lower, Naibunga Cantral, Sera e Biliqo Bulesa, con conseguenze per i popoli Samburu, Turkana, Masai e Borana. Tutte hanno, o hanno avuto, concessioni minerarie all’interno dei propri confini.

La morsa dei ricchi “proprietari terrieri” deve essere allentata

Quali che siano le ragioni dell’espansione del modello delle “aree di conservazione”, a prima vista per i conservazionisti è una situazione vantaggiosa sotto ogni aspetto. Possono dichiarare di avere le comunità al fianco come partner alla pari, anche se è evidente che non è vero; parti sempre più numerose del Paese possono essere recintate e convertite in lucrose aree protette; e si rafforza l’assalto al pastoralismo nomade, nemico della strategicamente cruciale (ma distruttiva) visione miope che i conservazionisti hanno di una “natura” priva di esseri umani, ad eccezione di loro stessi.

È geniale ma, oltre a dipendere da un turismo insostenibile, ha in sé un altro difetto importante che alla fine potrebbe rivelarsi la sua rovina: non tiene conto del profondo legame che molti pastori mantengono con gli animali di cui e con cui vivono. Per generazioni hanno superato siccità e conflitti, e sanno benissimo che il loro è uno stile di vita estremamente sostenibile. Le “aree di conservazione” non tengono in considerazione la loro forza e resilienza: i pastori non vogliono essere vessati, e se necessario per proteggere il loro bestiame e il loro futuro, sono pronti a tagliare recinti e a rischiare di subire violenze.

Per arrivare a soluzioni reali, a beneficio sia delle persone sia dell’ambiente, è necessario scardinare pregiudizi ben radicati: il maggiore ostacolo a un autentico cambiamento. La morsa dei ricchi “proprietari terrieri” deve essere allentata. I conservazionisti e il governo dovrebbero riconoscere l’importanza dei pastori nomadi quali migliori custodi degli ecosistemi del Paese, e smettere di cercare di eliminarli. Dovrebbero rivolgersi a loro con rispetto, offrendo risorse solamente su richiesta e mettendole direttamente nelle mani dei locali, rappresentati dai propri portavoce. È chiaro che un simile, nuovo approccio porterebbe con sé alcune complicazioni nel contesto della competizione crescente per le risorse. Ma le cose sono già complicate anche adesso, e oltretutto si stanno muovendo nella direzione sbagliata.

Se le cose non cambieranno, è probabile che i pastori rioccuperanno i propri pascoli, se necessario con la forza, ponendo così fine al regno delle Aree Protette. Molti di loro stanno notando che a un calo del turismo corrisponde anche un calo delle vessazioni. Si stanno già verificando abbattimenti di protesta: animali selvatici uccisi non per le zanne, le corna o la carne, e nemmeno perché possano rappresentare un pericolo per il bestiame o le persone, ma per rappresaglia contro il furto di terra che affligge questi africani sin da quando gli europei misero piede nel continente per la prima volta dicendo loro di sedentarizzarsi, di “civilizzarsi” e di accettare il proprio posto all’interno dell’ordine divino prestabilito: quello di lavoratori e servi senza terra.

Ringrazio il Dr. Mordecai Ogada per avermi presentato il problema delle “aree di conservazione” con il suo libro “The big conservation lie”, Mbaria & Ogada, 2016

(Stephen Corry)

Articolo originale pubblicato con il titolo “Are Kenyan Conservancies a Trojan Horse for Land Grabs?” su Elephant, per gentile concessione. (link su https://www.theelephant.info/)