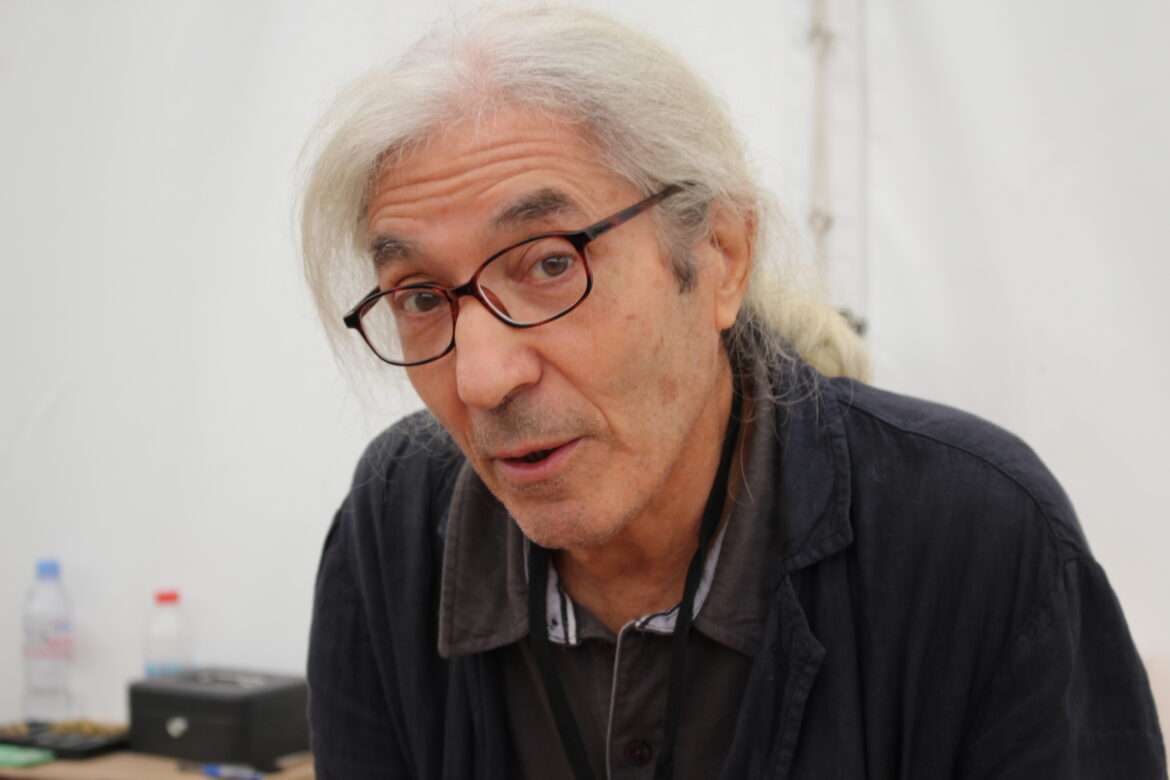

Un ordine di carcerazione è stato emesso contro lo scrittore franco algerino Boualem Sansal, comparso ieri davanti al tribunale di Dar El Beida, ad Algeri. È accusato in base all’articolo 87 bis del codice penale, che reprime i reati di attentato alla sicurezza dello Stato.

Lo ha fatto sapere l’avvocato dell’intellettuale, François Zimeray, che ha commentato: “qualunque siano le ferite invocate e le sensibilità offese, esse sono indissociabili dall’idea stessa di libertà, conquistata a caro prezzo in Algeria; c’è una sproporzione evidente, la cui portata non è stata probabilmente misurata dagli autori”.

Secondo Le Matin d’Algerie, Boualem Sansal è stato arrestato dagli agenti dei servizi segreti nazionali sabato 16 novembre e incarcerato il 21 novembre nel penitenziario di Kolea. Anziano e malato, Boualem Sansal è ricoverato all’ospedale Mustapha-Pacha di Algeri, riferisce Le Monde.

L’agenzia di stampa ufficiale algerina Aps, in un articolo al vetriolo, definisce Sansal uno “pseudo-intellettuale venerato dall’estrema destra francese”. “La comica agitazione di una parte della classe politica e intellettuale francese per il caso Boualem Sansal è un’ulteriore prova dell’esistenza di una corrente di odio contro l’Algeria. Una lobby che non perde occasione per mettere in discussione la sovranità algerina”, si legge. Definisce la classe dirigente francese di Macron un manipolo filo sionista.

“Va detto che questa lobby dell’odio ha avuto una brutta settimana. (…) Innanzitutto, uno dei loro protetti, Kamel Daoud (un altro scrittore algerino basato in Francia, Ndr), è stato colto in flagrante mentre sfruttava il dolore di una vittima del terrorismo in Algeria per vincere il premio Goncourt. Poi al loro amico genocida Netanyahu è stato emesso un mandato di arresto internazionale da parte della Corte penale internazionale. Alla fine, l’altro scrittore di Gallimard, Sansal, è stato arrestato nel mezzo di una frenesia revisionista. Per inciso, lo stesso Sansal era stato accusato dallo scrittore Wassini Larredj di avergli rubato il titolo e la trama del romanzo “2084 la fine del mondo”. Ciò dimostra semplicemente che, nella confraternita del plagio e dell’appropriazione indebita letteraria, l’editoria francese ha scelto bene i suoi puledri algerini”.

Il pezzo continua con accenni alla storia e ai vari ragionamenti contraddittori di Parigi. “Accusare l’Algeria di ostacolare la libertà di espressione, mentre i francesi continuano a detenere Pavel Durov, il fondatore di Telegram, piattaforma di messaggistica globale, è la conferma di questa triste commedia di cui solo Sansal è l’utile burattino”.