A inizio maggio, in una splendida scenografia, la maison Dior ha presentato a Marrakech la Cruise Collection 2020, caratterizzata dalla presenza strutturale del wax, la tela stampate a cera con riserva che ha il potere di richiamare alla mente in modo pressoché immediato l’Africa e la sua estetica. Dell’evento si sono occupati giornali e televisioni (oltre che i “soliti” social network). Alcuni media si sono mossi però con un intento critico. Il New York Times, per esempio, ha disertato l’happening e, attraverso Vanessa Friedman, ha accusato il noto brand del lusso di appropriazione culturale. Non sarebbe la prima volta. Basti pensare a quando Louis Vuitton ha ricopiato paro paro le coperte tradizionali del popolo Basotho.

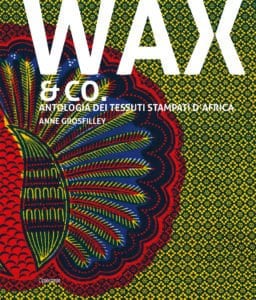

Trattandosi del wax, però, parlare di approriazione rischia di essere un azzardo. Il tessuto-vessillo dell’africanità, infatti, a ben vedere, è tutt’altro che africano: nasce in Indonesia, è inizialmente prodotto in Europa, approda quasi casualmente in Africa – dove ha un grande e immediato successo–- ed è incalzato oggi dalla concorrenza cinese. È insomma una stoffa migrante e transnazionale che unisce i continenti, come evidenzia l’antropologa francese Anne Grosfilley, che alla storia e alla fenomenologia del wax ha dedicato il volume Wax & co: Anthologie des tissus imprimés d’Afrique. La traduzione italiana di questo libro, Wax & Co. Antologia dei tessuti stampati d’Africa (L’Ippocampo Edizioni), ha ispirato, per inciso, il direttore creativo di Dior, Maria Grazia Chiuri, nella realizzazione della sua collezione.

Una delle ragioni del gradimento del wax nei diversi Paesi africani si può trovare nella creatività dei commercianti locali, che cominciarono subito ad attribuire un nome e un significato a ogni stoffa, facendone dei medium comunicativi. Indossando un certo tipo di wax si veicola così un messaggio specifico: una preferenza, un’appartenenza, un merito, un’aspirazione o anche un’idiosincrasia. Per dare un’idea: ci sono wax celebrativi con l’effigie della regina Elisabetta o la borsetta di Michelle Obama, altri ironici-aspirazionali con il simbolo del dollaro o accessori di lusso, altri che rielaborano grafismi tradizionali…

«Può sembrare un paradosso, ma il wax è diventato un elemento di unità panafricana, proprio perché viene da altrove e non ha un ancoraggio in una particolare cultura», spiega Grosfilley. «Il bogolan rimane associato al Mali, il kente al Ghana, ma ogni africano ha una “connessione” col wax. È diventato un tessuto unificante anche nelle diaspore, tra gli afrodiscendenti. Inoltre, a differenza di quelli tradizionali, che hanno una dimensione sacra e un uso codificato, il wax ha costituito sempre un’entità, per così dire, profana. Tutti possono interpretarlo, modificarlo, indirizzarlo come preferiscono, senza trasformare la creatività in eresia». Ecco perché, trattandosi del wax, finsce con l’avere poco senso (storico) parlare di appropriazioni indebite. Sarebbe invece opportuno premere perché chiunque oggi scelga di usare questo tessuto (e lo stanno facendo in tanti, africani e no, nel design e nell’alta moda) si impegnasse a valorizzare il made in Africa. «Se l’Africa e la sua estetica sono di moda, ma questo non ha ricadute positive sugli africani, indipendentemente dall’appropriazione, è evidente che qualcosa non sta andando per il verso giusto».

Di questo, e molto altro, Grosfilley parlerà domenica 19 maggio, dalle 18, al Centro Internazionale di Quartiere di via Fabio Massimo 19 (conosciuto anche come Cascina Casottello) a Milano, nel corso di un incontro organizzato da Lo Sguardo degli Altri. Durante la serata si parlerà anche del progetto di creatività solidale portato avanti a Treviso dal gruppo Talking Hands e saranno presentati alcuni capi dell’ultima collezione.

Il giorno successivo la conversazione sul wax si sposterà nel mondo accademico, al convegno Africa e Moda, promosso a Como dall’Università dell’Insubria.

(Stefania Ragusa)